中堂寺六斎会の歴史

京都府葛野郡中堂寺村(五条大宮以西)は、都に比較的近く、農産物の供給地であ った。とりわけ、藍・芹・大根は特産品として知られている。現在の下京区中堂寺櫛笥 町界隈を中心としていた地域で、今なお旧家の軒先が昔を偲ばせている。江戸元禄年間 に、村の有力者たちの手により、六斎念仏が取り入れられこの地区に定着した。

現在の櫛笥町界隈

明治に入ると、当時の形式を残しながらも、より新しい芸能性を求めて長唄・地唄 等のアレンジが採り入れられ、創意工夫がこらされた。明治末期から大正、更に昭和 の初期にかけて、洛中で各六斎講中の競演が催され、中でも、清水寺・東寺では夜を徹 して行われ、名実とも六斎の桧舞台となった。当六斎会では、塩見万太郎氏・秋田周三 郎氏が活躍し、他に勝るとも劣らない六斎会として不動の地位を固めた。

更に滋賀県瀬田川畔の立木観音へも、毎年千日詣の夜には、当時、唯一の運搬手段 であった大八車に道具と衣装を満載し参拝、明方まで六斎念仏を奉納したとの記録があ る。

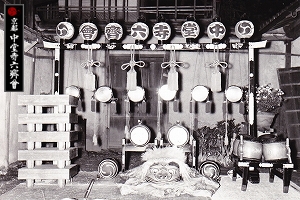

昭和の六斎道具

因みに、同時期、隣接する壬生寺の大念仏「壬生狂言」を、庄屋の神先家を中心に わが中堂寺六斎の会員が約六十年もの間継承してきたこともあり、当会特有の曲目「橋 弁慶」はその遺産として演じられる。

第二次世界大戦により中断の止むなきを得たが、終戦の翌昭和二十一年にいち早く復 活し、昭和二十八年には京都市の無形文化財の指定を受けた。現在会員は六十余名を数え、九十歳 代の長老から三歳の幼児までの幅広い年齢層が参加し、商店主、会社員、教員、学生た ちが会の継承、発展にボランティアで努力している。京都市内はもとより全国で観賞され、 また、テレビ、新聞、雑誌等のメディアにも広く取り上げられ今日に至っている。